厚生労働省が、令和6年に賃金不払が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導(立入調査)の結果を取りまとめました。今回は、こちらのデータとともに賃金不払問題について解説します。

令和6年における賃金不払事案の監督指導概要

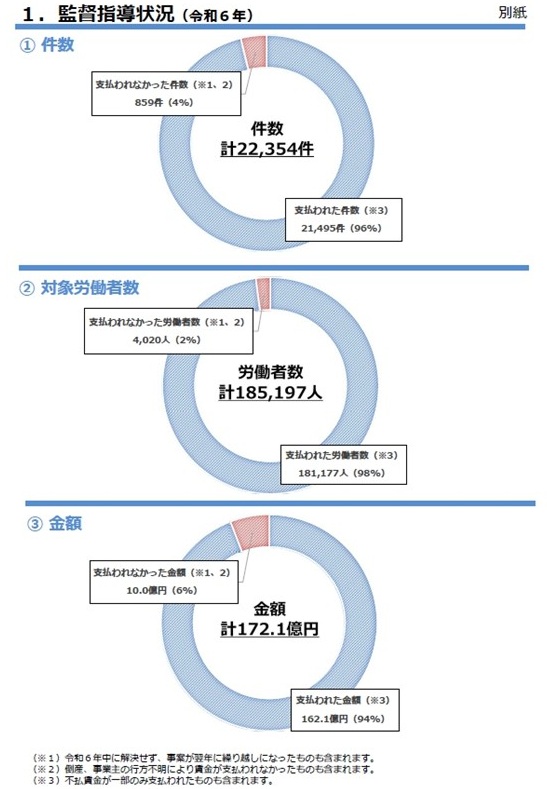

厚生労働省が公表したデータによれば、令和6年(2024年)に全国の労働基準監督署が取り扱った「賃金不払が疑われる」事案は 22,354件 にのぼりました。前年より1,000件以上増加しており、深刻な状況です。

対象となった労働者数は 185,197人(前年より約3,300人増)、不払賃金の総額は 172億1,113万円(前年より約70億円増)に達しました。金額ベースで見ても大幅に拡大していることが分かります。

一方で、労働基準監督署の指導により解決した件数は 21,495件(96.2%)。労働者ベースでも 97.8% が救済され、支払われた賃金額は 162億円 に上ります。高い是正率が示されていますが、それでも約4%の案件は解決に至らず、約10億円の未払賃金が残っています。

参考:厚労省【別紙】監督指導結果等

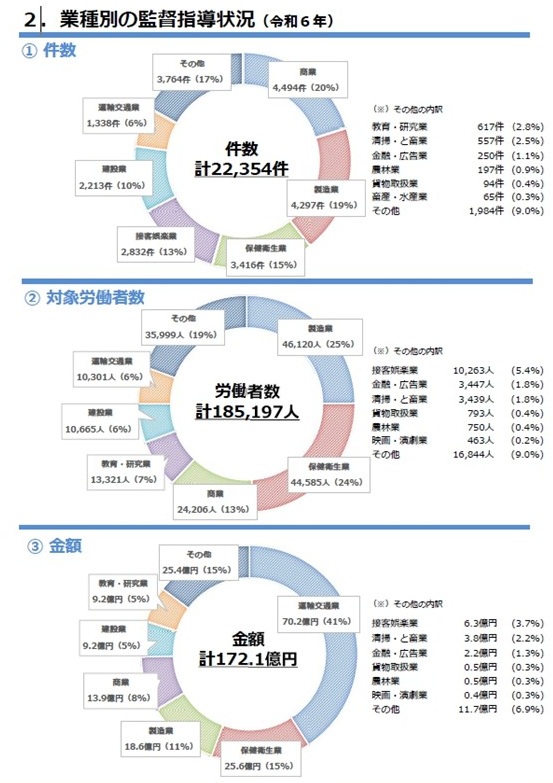

業種別に見ると、製造業(約4,300件)、商業(約4,500件)、保健衛生業(約3,400件)、接客娯楽業(約2,800件)、建設業(約2,200件)など、多様な業種で発生しています。小規模事業場が多い業種も多く、規模の大小を問わず監督指導の対象となっている実態がうかがえます。

参考:厚労省【別紙】監督指導結果等

小規模事業者への影響と注意点

小規模な事業所は、人事・労務の専任担当者を置けないケースも多く、給与計算や労働時間管理の実務を経営者自身や少人数の事務スタッフが担っているのが一般的です。そのため以下のようなリスクが顕在化しやすくなります。

①監督指導の対象になりやすい

労働基準監督署は規模を問わず調査を行います。小規模であっても、不払残業代や不適切な賃金控除が発覚すれば是正勧告を受けます。

②是正による経営への打撃が大きい

従業員数が少なくとも、数名分の未払残業代でも一括支払いが経営を直撃します。特に遡及して数年分を請求されると、資金繰りに直結する問題になります。

③信用リスクの拡大

未払問題が顕在化すると、労基署の監督結果が報道されるケースもあります。採用難の時代において、労務リスクは経営のブランド価値を毀損する恐れがあります。

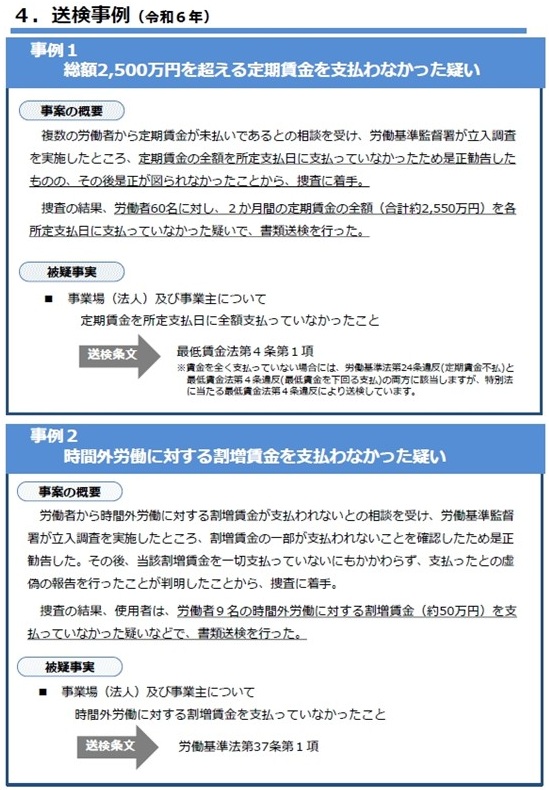

以下は送検事例となります。

参考:厚労省【別紙】監督指導結果等

問題の原因と対策

賃金不払が発生する主な原因

(ア) 労働時間管理の不備

紙の出勤簿や自己申告制に頼り、実際の始業・終業時刻を正確に把握していないケース。清掃や準備作業の時間を労働時間に含めていない事例も散見されます。

(イ) 割増賃金の誤算定

時間外手当を「基本給のみ」で計算し、諸手当を割増賃金の基礎から除外しているケースが典型です。労働基準法では、一定の手当を除き、多くの手当を含めて計算する必要があります。

(ウ) 資金繰りの問題

売上減少や資金不足を理由に、給与を一部カットしたり支払日を遅延したりする事業所もあります。しかしこれは明確な労基法違反であり、監督指導の対象になります。

(エ) 法令知識の不足

小規模事業者では、労務管理を専門的に学ぶ機会が少ないため、「慣習的なやり方」で続けてきた結果、知らない間に法違反になっている例が多いです。

小規模事業者が取るべき対策

(ア) 勤怠管理のデジタル化

タイムカードやクラウド勤怠システムを導入し、始業・終業時刻を正確に把握することが第一歩です。少人数だからこそ、低コストで導入できるシステムを選べます。

(イ) 割増賃金の計算ルール確認

基本給だけでなく、役職手当・精勤手当なども割増賃金の基礎に含める必要があります。厚労省のガイドラインを活用し、正しい計算式をチェックすることが重要です。

(ウ) 労働条件の文書化

労働契約書や就業規則に、労働時間・休日・割増賃金のルールを明記し、従業員に周知すること。後々のトラブルを未然に防ぎます。

(エ) 専門家への相談

社会保険労務士など専門家に、賃金規程や労働時間管理の仕組みを定期的にチェックしてもらうことが、法違反リスクの回避につながります。

まとめ

令和6年の監督指導結果から明らかなように、全国で 22,000件超・172億円 もの賃金不払事案が発生しています。小規模事業所であっても決して他人事ではありません。むしろ人員や資金の余裕が少ない分、未払問題が生じた際の打撃は大きくなります。

原因は「労働時間管理の不備」「割増賃金の誤算定」「法令知識不足」など、日常の基本的な運用に潜んでいます。逆に言えば、勤怠管理の適正化、計算ルールの確認、労働条件の明文化といった取り組みで、多くのトラブルは防げます。

従業員の信頼は経営の基盤です。今こそ自社の賃金・労務管理を見直し、安心して働ける環境を整えることが、持続的な事業運営につながります。