小売業やサービス業、コールセンター、さらには医療・介護現場など、顧客と直接接するあらゆる業種で「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が深刻化しています。

従業員が顧客からの理不尽な暴言や威嚇、過度な要求によって精神疾患を発症したり、離職に追い込まれたりするケースが後を絶ちません。

これまで「お客様対応」として現場の我慢に委ねられがちだったこの問題ですが、厚生労働省が「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公表したことで、状況は一変しました。これは、国が「カスハラは企業が組織として対応すべき問題である」と明確に位置づけ、その具体的な対策を提示したことを意味します。

本記事では、カスハラ対策を怠った場合の法的リスクと、企業が今すぐ着手すべき実務対応を徹底的に解説します。

「正当なクレーム」と「カスハラ」の境界線

企業活動において、顧客からの意見やクレームはサービス向上のための貴重な情報です。しかし、その一線を越えれば、従業員の就業環境を害する「カスハラ」となります。

厚生労働省のマニュアルでは、カスハラを以下のように定義しています。

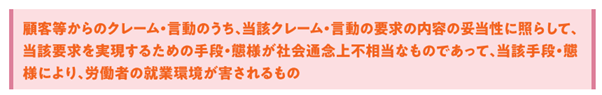

【カスハラの定義(厚労省マニュアルより要約)】

顧客等からのクレーム・言動のうち、

1. その要求の内容が妥当性を欠く場合

2. その要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして不相当なもの であって、これによって労働者の就業環境が害されるもの。

参照:厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」

ポイントは、「要求の内容」と「手段・態様」です。

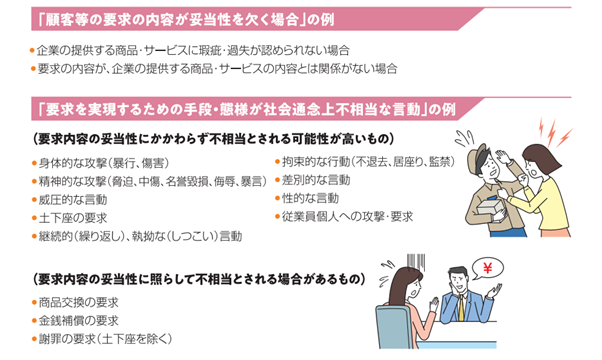

(例)要求の内容が不当なケース:

○ 商品不良に対する交換要求を超え、慰謝料として過度な金銭を要求する。

○ 自社のミスではない事柄(例:交通渋滞)について謝罪や賠償を要求する。

(例)手段・態様が不当なケース:

○ 暴言、脅迫、威嚇、侮辱的な言動。

○ 大声で怒鳴り、他の顧客の迷惑となる行為。

○ 土下座や、従業員の個人名での謝罪文の掲示を要求する。

○ 長時間にわたり従業員を拘束し、業務を妨害する。

○ SNSやインターネット上で執拗な誹謗中傷を行う。

参照:厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」

企業はまず、この「境界線」を組織として認識し、「対応すべき正当なクレーム」と「毅然と拒否すべきカスハラ」を切り分ける基準を明確にすることがスタートラインとなります。

カスハラ放置の法的リスク:「安全配慮義務」違反

カスハラを放置し、従業員が精神疾患を発症した場合、企業は極めて重大な法的責任を問われることになります。

「安全配慮義務」(労働契約法 第5条)

企業(使用者)は、従業員(労働者)がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務を負っています。

この「安全」には、顧客からの暴言や威嚇といった精神的攻撃から従業員を保護することも当然含まれます。

従業員がカスハラ被害を訴えていたにもかかわらず、企業が対応を放置したり、有効な対策を講じなかったりした結果、従業員が精神疾患を発症すれば、企業は「安全配慮義務違反」として、労災認定はもちろん、民事上の損害賠償責任を負うことになります。

パワハラ防止法(労働施策総合推進法)との関連

現在、企業にはパワハラ防止措置(相談窓口の設置、相談後の迅速・適切な対応など)が法律で義務付けられています。

厚労省は、このパワハラ防止措置の仕組みを活用し、カスハラについても同様の相談対応体制を整備することが「望ましい」としています。これは、事実上、パワハラと同様の体制整備を企業に求めるものと強く解釈すべきです。

今すぐやるべき4つの実務対応

法的リスクを回避し、従業員を守るために、企業は具体的に何をすべきでしょうか。マニュアルに基づき、最低限必要な4つの対策を挙げます。

方針の明確化と「社外への」周知

まず「会社として従業員をカスハラから守る」という毅然とした方針を経営トップが明確に打ち出す必要があります。

そして、それを社内だけでなく「社外(顧客)」に向けて公表することが非常に重要です。

【具体例】

○ 企業のウェブサイト(例:「サステナビリティ」や「お客様へ」のページ)に、カスハラに対する基本方針を掲載する。

○ 店舗のレジ横や受付窓口に、「お客様へのお願い」として、「従業員の人格を否定する言動、威嚇、暴言等はお控えください。これらの行為があった場合、対応をお断り(または警察に通報)する場合がございます」といったポスターを掲示する。

これが、悪質な要求から従業員を守る強力な盾となります。

相談体制の整備(就業規則への落とし込み)

従業員がカスハラ被害に遭った(または遭いそうな)場合に、安心してすぐに相談できる窓口を設置し、周知徹底します。

【具体例】

○ 既存の「パワハラ相談窓口」が、カスハラにも対応することを明確化し、改めて全従業員に周知するのが最も現実的です。

○ 相談方法は、電話、メール、チャットツールなど、従業員が利用しやすい複数の手段を用意します。

【就業規則の改定】

○ 就業規則の「ハラスメントの禁止」に関する条項に、顧客等からの迷惑行為(カスタマーハラスメント)も含まれることを明記し、会社がそれらを許容せず、従業員を保護する姿勢を明確にすることを推奨します。

対応マニュアルの整備と研修

現場の従業員が一人で判断に迷い、精神的に抱え込まないための、具体的な「対応フロー(マニュアル)」を整備します。

【マニュアルのポイント】

○ 「1人で対応しない(必ず上司や他の従業員が同席・交代する)」ことを徹底する。

○ 対応内容を記録する(録音含む ※実施する場合はその旨を周知)。

○ 悪質な場合は、明確に対応を打ち切り、警察等と連携する基準を定める。

特に重要なのが管理職研修です。「お客様を満足させること」だけでなく、「カスハラから部下を守ること」も管理職の重要な責務であることを徹底的に教育する必要があります。

被害者(従業員)へのケア

実際に被害に遭ってしまった従業員へのケア体制は必須です。

【具体例】

○ 管理職による迅速なフォロー面談を実施し、精神的な動揺がないか確認する。

○ 必要に応じて、産業医面談や外部カウンセリングを受けられる体制を整え、その利用を積極的に促す。

カスハラ対策は「コスト」ではなく「人材定着のための投資」

カスハラ対策は、単なるリスク回避(守り)のためだけのものではありません。

従業員が「この会社は自分たちを守ってくれる」と実感できる職場環境は、エンゲージメントを高め、深刻化する人手不足の中での「人材定着(リテンション)」に直結します。

安心して働ける環境こそが、結果として顧客への良質なサービス提供を維持・向上させる土台となります。

【記事の公的根拠・出典】

厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」

安全配慮義務:e-Gov法令検索「労働契約法」(第五条)

ハラスメント対策:厚生労働省(あかるい職場応援団)「職場における・ハラスメントの防止のために(指針など)」